Na década de 1920, modernistas devoraram referências de contextos culturais indígenas da Amazônia, então praticamente desconhecidas do grande público, sobretudo nas regiões meridionais de um Brasil que se urbanizava progressivamente. Dessa atitude antropofágica, nasceram novos imaginários difundidos nas artes. Hoje, depois da Semana de 22, vemos como parte significativa do referencial indígena foi entretecida e incorporada, em níveis e formas diversas, a contextos criativos na produção artística que abrange da literatura ao cinema, da pintura à música, teatro, escultura, arquitetura, entre outras expressões das artes.

Como exemplo, um dos primeiros resultados desta produção original no Brasil é Macunaíma, de Mario de Andrade1.

À esquerda, exemplar de muiraquitã do acervo arqueológico do Museu Paraense Emilio Goeldi, artefato raro e de grande valor simbólico, objeto essencial da narrativa de Macunaíma, cuja primeira versão foi datada por Mario de Andrade em dezembro de 1926, ainda em redação durante sua viagem à Amazônia no ano seguinte, por fim, publicada em 1928. Ao centro, O Batismo de Macunaíma (1956), tela de Tarsila do Amaral. À direita, pôster do filme dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, lançado em 1969. Imagens: Wagner Souza e Silva (muiraquitã). Enciclopédia Itaú Cultural.

Outros artistas procuravam referências arqueológicas sobre culturas humanas do passado na Amazônia, como Vicente do Rego Monteiro, que frequentou o Museu Nacional no Rio de Janeiro, viu artefatos do acervo de arqueologia amazônica abrigado na instituição e consultou na biblioteca estudos publicados na área, entre eles, o artigo Brazilian Rock Inscriptions, do geólogo Charles Frederick Hartt2.

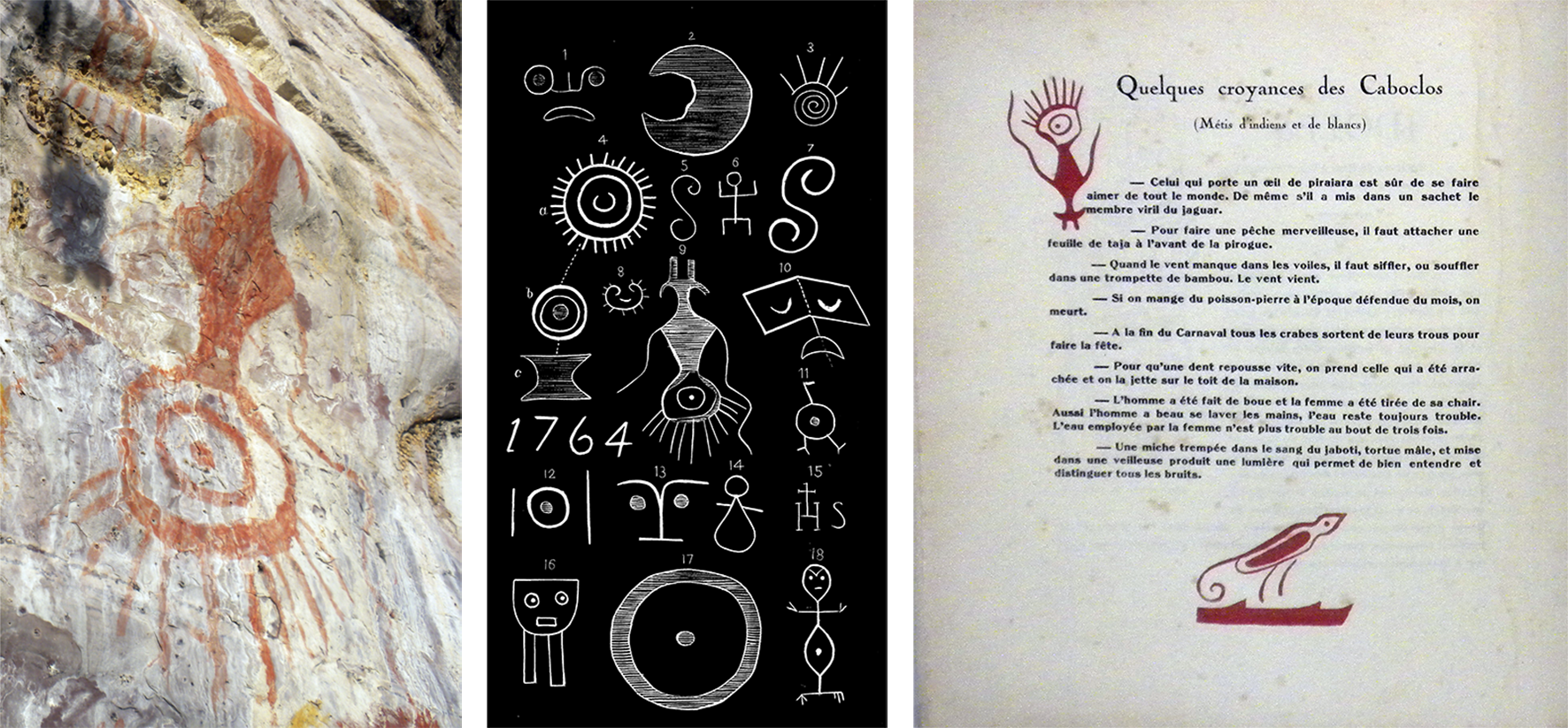

Entre as diversas referências da arqueologia incorporadas na criação artística de modernistas no início do século XX, mostro este exemplo, por mim observado durante estudo que fiz na obra de Vicente do Rego Monteiro publicada em Paris intitulada “Légendes, croyances et talismans des Indiens de l’Amazone” (1923), em exemplar que pertenceu a Mario de Andrade, hoje no acervo do IEB USP. À esquerda: pintura rupestre em painel na chamada Serra da Lua (na extremidade oeste da Serra do Ererê, Monte Alegre, Pará), fotografada durante as gravações de Antiga Amazônia Presente (2013). Ao Centro: levantamento produzido por Charles Frederick Hartt ao visitar o mesmo sítio arqueológico (a partir da leitura que fez da viagem de Alfred Russel Wallace ao lugar em 1849), publicado no seu artigo “Brazilian Rock Inscriptions” (1871). À direita: página de “Légendes” em que o artista inseriu (invertido na vertical) a representação da pintura rupestre que consultou no referido estudo publicado por Hartt. Fotografia: © Silvio Luiz Cordeiro.

Todavia, se as artes abriram novos caminhos para ingressarmos na impressionante e diversa paisagem cultural construída por povos indígenas, muitas das referências são ainda desconhecidas quanto a origem, assim como os estudos sobre as sociedades indígenas amazônicas, que ainda pouco alcançam um público maior, e continuam mais difundidos entre os especialistas, principalmente no meio acadêmico.

Desde a chegada do colonizador europeu, a contínua exploração dos antigos territórios da Amazônia produziu, ao longo do tempo, paisagens mestiças que revelam o complexo mosaico cultural de gentes e dos processos dinâmicos na história de sua transformação, impulsionada por atividades econômicas de grande impacto no século XX. Etnias foram extintas, outras resistiram por certo tempo, ou migraram para recessos na selva, pressionadas pelo avanço da exploração predatória em marcha.

A presença humana na Amazônia é muito antiga. Evidências arqueológicas ultrapassam 12.000 anos3. Vestígios na paisagem comprovam que, em certos lugares, existiram grandes aldeias, com densidade populacional relativamente elevada. Os primeiros relatos manuscritos de europeus que penetraram aquele vasto território, informam sobre povos que dominavam extensas áreas4. Do encontro entre colonizadores e culturas nativas do chamado Novo Mundo ao olhar europeu, diversas representações foram elaboradas e passaram a habitar o imaginário sobre os povos nativos naquela região.

Porém, as fontes textuais e imagéticas que nos chegaram daquele tempo de conquista de territórios ancestrais — quando a população indígena decresceria progressivamente — são insuficientes para se compreender o passado humano pré-colonial na região.

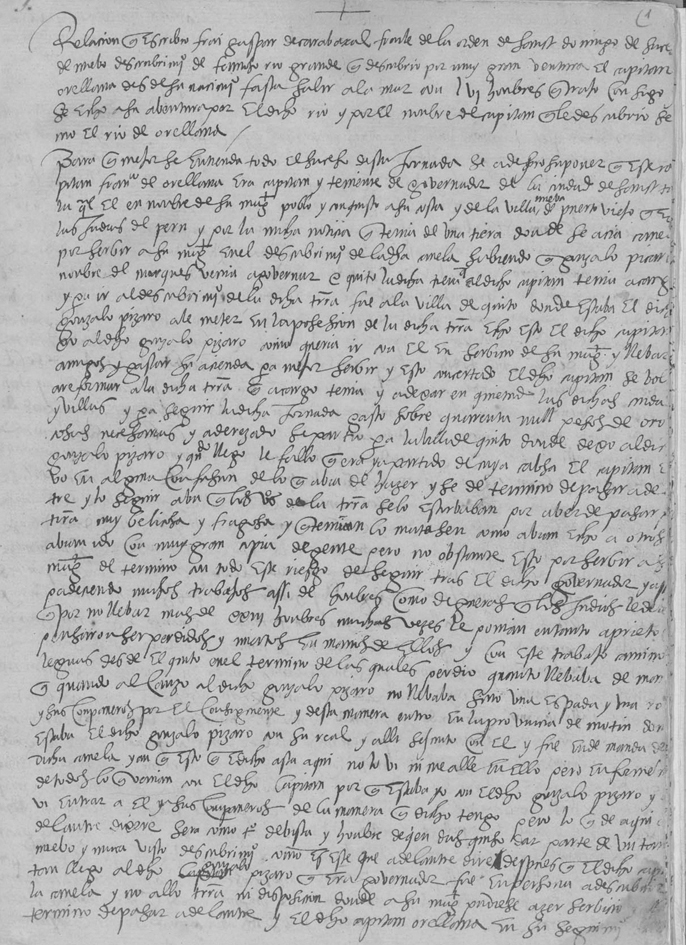

“Relación del descubrimiento del famoso río grande que, desde su nacimiento hasta el mar, descubrió el Capitán Orellana en unión de 56 hombres escrita por Fr. Gaspar de Carbaxal, del Orden de Santo Domingo de Guzmán”, manuscrito quinhentista do frei dominicano Gaspar de Carvajal, um dos primeiros relatos textuais a indicar a existência de grandes aldeias indígenas na Amazônia. Imagem: © Biblioteca Nacional de España.

Daí a importância dos vestígios arqueológicos, que assim confrontados com as fontes históricas e também etnográficas, entre outras evidências identificadas cientificamente, contribuem para redescobrirmos a presença humana pregressa na Amazônia. Tais vestígios abrem perspectivas para se repensar o próprio contato intercultural havido desde a chegada de europeus, quando a dinâmica do domínio colonial na região provocou o encontro entre modos de vida tão distintos.

Um vaso de gargalo com apliques zoomórficos, típico da cerâmica tapajônica, exposto no Museu João Fona, em Santarém, Pará. Imagem: © Silvio Luiz Cordeiro.

Domínio que impôs a violenta e crescente alteração daquelas paisagens culturais anteriores no tempo. A história do período colonial no Brasil, tão destrutiva às sociedades nativas, assim como para gentes vindas de África, que aqui chegaram já escravizadas, pode ser compreendida no presente também como um processo de múltiplas imposições, a engendrar a formação de uma nova sociedade, hoje em grande parte mestiça.

No presente, as paisagens deste universo sociocultural revelam muito mais que um mosaico da atividade humana que a constitui no tempo: elas expressam a mestiçagem havida pelo convívio cheio de conflitos e violências, entre culturas que coexistiram e imprimiram nas paisagens suas assinaturas. O habitat humano, portanto, revela-se enquanto paisagem cultural construída, em contínua mutação na história.

Vista da cidade de Manaus a partir do grande rio: ao centro da skyline, vê-se a cúpula do Teatro Amazonas, símbolo da cultura européia e poderio econômico da elite urbana do século XIX, advindo dos seringais. Imagem: © Silvio Luiz Cordeiro.

Apenas aparentemente ela se mostra como forma fixa ou permanente. A paisagem, na verdade, transforma-se a todo instante, assim compreendida como palco das ações humanas no território habitado. Na grande cidade, muito mais que na vida aldeã, cujo ritmo de mudanças é mais lento, a mutação da paisagem é evidente aos seus habitantes. Enquanto conjunto de lugares em que as forças da vida em sociedade se animam, a paisagem existe em contraste do estado de seus múltiplos elementos no tempo. Naquelas paisagens urbanas em que agem fatores mais dinâmicos, como certas forças transitórias, mas de grande impacto, o ritmo da transformação é maior, alterando muitas vezes toda uma zona, ainda que alguns de seus lugares constituintes, especialmente sejam, ou tendem a ser, mais duradouros, como aqueles valorizados e reconhecidos como patrimônio histórico.

O domínio colonial português na América do Sul definiu extensas fronteiras, influindo nesse processo a presença de colonos que incursionaram pelos sertões no século XVII, como as bandeiras dos paulistas5. Daí que a Amazônia compreende no presente grande parte do Brasil, todavia com amplas zonas ainda por conhecer. Hoje, neste imenso território, o contraste entre tempos das paisagens amazônicas pode ser simbolicamente sintetizado em fatores históricos contemporâneos da região, isto é, a presença de etnias indígenas que lá habitam — incluindo aquelas ainda em relativo isolamento do contato direto com a sociedade nacional — enquanto novas atividades se instalam, com seus grandes canteiros de obras, por exemplo da geração de energia hidrelétrica, entre outras ações ditas progressistas, promovidas por um Estado que tantas vezes age, no fim, para beneficiar grupos político-econômicos, muito influentes e ativos globalmente.

Em Tefé, cidade do Amazonas, um entreposto madeireiro flutuante no Solimões: nota-se os enormes troncos de árvores que chegaram de algum desmatamento no interior da floresta, transportados pelo próprio rio. Imagem: © Silvio Luiz Cordeiro.

Muitas áreas na Amazônia abrigam relevante potencial arqueológico. Povos ancestrais manejaram o complexo bioma. No construir de seus habitats, usufruíram a paisagem natural da floresta para transforma-la em paisagens culturais próprias, desenvolvendo saberes e várias técnicas específicas, do cultivo de plantas à construção de moradas coletivas e grandes aldeias. Vestígios destas antigas paisagens sobrevivem, ainda que em ruínas, como as elevações artificiais, erigidas milênios atrás na Ilha do Marajó6 e dos geoglifos no Acre7. A chamada terra preta de índio, super fértil, foi originada no passado pela intensa e longeva atividade antrópica, em vários lugares da Amazônia, como atestam pesquisas recentes8.

Vista do chamado Teso dos Bichos, sitio arqueológico marajoara, exemplarmente escavado pela arqueóloga Anna Curtenius Roosevelt nos anos 1980. Passados os séculos, ainda que em grande parte erodido, além do saque de artefatos ao longo do tempo, remanesce elevado na planície da grande ilha, como testemunho de uma das mais significativas culturas da antiguidade na Amazônia. Imagem: © Wagner Souza e Silva.

Várias cidades e vilas fundadas na Amazônia nos tempos da colônia coincidem com habitats indígenas anteriores. Em 1750, as fronteiras entre os domínios ibéricos na América, assim como na Ásia, foram redefinidas no Tratado de Madri, quando então grande parte da Amazônia foi incorporada ao território sob domínio português9. Pouco depois, a partir da política ultramarina de Pombal, sob o reinado de D. José I, não por acaso muitos povoados foram instituídos ou refundados com nomes de cidades portuguesas, reiterando a estratégia jurídica do uti possidetis. Entre eles, o aldeamento jesuítico fundado em 1661 na foz do Tapajós 10, foi elevado à vila em 1758 com o nome de Santarém: implantado sobre importante e antiga aldeia Tapajó, ainda são encontrados vestígios arqueológicos desta extinta cultura na cidade, principalmente fragmentos de refinada arte cerâmica, presentes nos sítios intra-urbanos.

Uma vista de Santarém, no Pará, desenhada em setembro de 2013: vê-se a praça da catedral e o atracadouro à margem do rio Tapajós, com o típico barco de madeira — o recreio — a transportar grande quantidade de produtos variados, assim como gente, a dormir em redes nas longas travessias pelas águas amazônicas, em viagens que podem levar dias, até se chegar às cidades e comunidades ribeirinhas. Desenho: © Silvio Luiz Cordeiro.

A marcha da colonização, todavia, não se restringiu ao período histórico colonial do Brasil: ela continua no presente, em novas frentes de exploração de recursos naturais, com impactos destrutivos variados. A população indígena, que decaiu no passado, voltou a crescer, porém, limitada a certas áreas. Contudo, sob a polêmica e cambiante política de tutela dos índios pelo Estado, muitas etnias ainda esperam pela demarcação de suas terras, fator essencial para as culturas indígenas.

No início do século XX, o major Luiz Thomaz Reis, integrante da chamada Comissão Rondon, produziu os primeiros registros cinematográficos de etnias que foram integradas à Nação. Em seu filme Ao Redor do Brasil (1932), acervo do Museu do Índio, cenas expressivas da chamada pacificação empreendida pelo Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, rememoram, em tempos modernos, antigas práticas de atração. O documento visual histórico deste processo desvela uma violência simbólica, seja pelo ato do registro antropométrico dos indivíduos, seja na metáfora de civiliza-los, pelo gesto de vesti-los.

© Acervo Museu do Índio.

Novas atividades e estruturas surgiram no tempo, incluindo o crescimento periférico de cidades na Amazônia, motivado pela exploração capitalista que se introduziu na região. Fordlândia, Projeto Jari, Projeto Carajás, plantações de soja, pecuária, madeireiras, garimpo, são alguns exemplos no Pará, estado com grandes áreas devastadas. A rodovia Transamazônica, as hidrelétricas (Belo Monte, Balbina, Jirau, Santo Antonio, assim como as usinas projetadas para o Tapajós), entre outras infraestruturas, assinalam a transformação da paisagem regional e insistem em modos predatórios de integração da Amazônia aos setores produtivos, sob demandas e práticas econômicas que transcendem fronteiras.

Em Iracema – uma Transa Amazônica (1975), filme de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, há um registro documental impressionante da destruição em marcha na floresta — e sobre paisagens indígenas ancestrais — ao tempo do regime militar no Brasil: propagada como uma floresta praticamente desabitada, a política de integrar a Amazônia atualizava formas predatórias de incorporar essa “terra sem gente” para “gente sem terra”, e assim promovera-se fluxos migratórios, em frentes de colonização que agravam os problemas e disseminam a degradação. Na época, o filme foi proibido no Brasil pela censura do regime.

© Jorge Bodanzky e Orlando Senna.

Tempos distintos do complexo contexto sociocultural, econômico e ambiental da Amazônia se entrecruzam no contraste entre formas de habitar e explorar o território. Dos vestígios de sociedades antigas às paisagens urbanas contemporâneas, à presença de diversas culturas indígenas no presente às comunidades ribeirinhas, caboclas e quilombolas, a Amazônia revela-se por realidades culturais expressas, portanto, desde os remanescentes arqueológicos à urbanização (precária e incompleta das cidades da região), incluindo o conjunto de infraestruturas componentes de forças produtivas que representam as várias formas de exploração econômica na história daquela geografia. Os impactos do capital na região, frente aos modos de vida ditos arcaicos ou tradicionais, provocam o entretecer de questões que ultrapassam os limites geográficos deste vasto território, ao tempo em que vemos o mundo se tornar, cada vez, numa ampla paisagem urbana, praticamente já integrada pela realidade das redes telemáticas.

Vista de uma parte do casario na cidade de Tefé, sobre um barranco à margem esquerda do Solimões. Não há estradas. Chega-se à cidade, como tantas outras na região, por vias fluviais ou aéreas. As antenas instaladas nas casas captam imagens e imaginários, difundidos nas telas de TV, principal meio de informação das comunidades, ao lado do rádio e mesmo da Internet, em algumas delas. Imagem: © Silvio Luiz Cordeiro.

O contraste entre o que existiu e aquilo que hoje se vê, traduz-se no presente como medida da mutação dos lugares habitados e explorados por milênios, com ritmos, intensidades e valores distintos no tempo. A partir do estudo de fontes diversas e de coleções (sobremodo etnográficas e arqueológicas), redescobre-se narrativas como memórias de paisagens culturais da Amazônia, conformando esse vasto território compreendido em contínua transformação movida pelas atividades humanas, fruto das diversas culturas que existiram no passado, assim como daquelas que hoje lá habitam.

Máscara Jurupixuna coletada na Amazônia durante a Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira, em fins do século XVIII. Imagem: © Museu da Ciência da Universidade de Coimbra.

Se a história recente da região é relativamente mais conhecida do grande público, sobretudo pelos problemas ambientais que frequentam o noticiário dos telejornais, a história humana pregressa da Amazônia permanece pouco conhecida e divulgada, ainda muito restrita aos especialistas e seus círculos acadêmicos.

Entretanto, dos primeiros estudos arqueológicos desenvolvidos na região desde fins do século XIX às recentes descobertas, o passado da Amazônia, pouco a pouco, tornara-se mais visível. Mas o ritmo das mutações em curso se acelera; e importantes zonas relevantes ao conhecimento arqueológico, como a bacia do Tapajós, podem ser destruídas, sem nunca terem sido estudas propriamente.

O estudo da presença humana na Amazônia se movimenta por entre diversos fragmentos documentais — artefatos, objetos de estudos etnográficos, manuscritos, mapas, desenhos, fotografias, filmes, sons — que assim testemunham, cada qual, um tempo, um momento da complexa paisagem cultural e seus lugares significativos componentes de um território superlativo. Narrativas são construídas, portanto, a partir de uma trama elaborada no confronto de tempos e matérias distintas. Todas elas abrigam memórias da intensa atividade humana ali presente, em vestígios e ruínas, em obras e intervenções que imprimem o ritmo da transformação contemporânea sobre antigas paisagens na Amazônia, um território-síntese das complexas relações envolvidas, com memórias representativas, muito expressivas desta época denominada por Antropoceno, uma época de produção de ruínas.

Silvio Luiz Cordeiro

Transver, 2015

Notas

- Como esclarece Telê Ancona Lopez, em suas palavras na nova edição de O Turista Aprendiz (2015): “o estudioso e viajor pela Amazônia nas leituras que o tinham impelido à criação de Macunaíma, ainda na fase de redação em 1927, pudera se transformar no pesquisador de cirandas e boi-bumbá, registrando, in loco, melodias, lendas e parlendas.” (p. 23). Mario de Andrade reuniu em sua biblioteca diversos volumes sobre temas da etnologia e mitologia, como os relacionados com as culturas ameríndias, por exemplo, Vom Roroima zum Orinoco, de Theodor Koch-Grünberg: em sua leitura, especialmente do segundo volume (publicado em 1924), o modernista extraiu as referências sobre Makunaima, mito registrado pelo autor alemão quando visitou a etnia autodenominada Pemon (Taurepang), de língua Karib, cujos grupos habitam certas áreas nas fronteiras entre Roraima, Guiana e a Amazônia Venezuelana. ↩

- Artigo publicado na revista The American Naturalist, Vol. 5:3, 139 – 147, 1871. Hartt seguiu os passos de Alfred Russel Wallace, ao ler A narrative of travels on the Amazon and Rio Negro, especialmente as páginas 152 e 153, quando o naturalista britânico descreve as pinturas rupestres que viu, em suas palavras: “The next day Senhor Nunez determined to go with us himself, to show us the cave and some more picture writings, situated in another part of the mountain. We now went on horseback, but could no more find the cave than before, and were forced to send our Indian for an old man who lived a couple of miles off, and who knew the place well. While he was gone, Senhor Nunez went with me to find the picture-writings, which we did after a fatiguing walk. They were situated on a perpendicular rock, rising from the top of a steep, stony slope, which almost deterred me from getting up to them, as I was very tired and thirsty, and there was no water. However, having come on purpose to see them, I was determined to persevere, and soon reached the place. They were much larger than the others, and extended higher up the rock; the figures, too, were all different, consisting principally of large concentric circles, called by the natives the sun and moon, and several others more complicated and three or four feet high. Among them were two dates of years about 1770, in very neat well-formed figures, which have no doubt were the work of some travellers who wished to show that they knew how the others were executed, and to record the date of their visit. Near some of the higher figures were two or three impressions of hands in the same colour, showing the palm and all the fingers very distinctly, as if the person executing the upper figures had stood on another’s shoulders and supported himself with one hand (smeared with the red colour) while he drew with the other. I also took copies of the figures at this place, which, being large and exposed, are visible from a considerable distance round, and are more generally known than the others, which are in a secluded and out-of-the-way situation, and were probably not visited by any European traveller before myself.” ↩

- Por exemplo dos estudos dirigidos pela arqueóloga estadunidense Anna Curtenius Roosevelt na Amazônia. Nos anos 1991-92, Roosevelt encontrou na chamada Caverna da Pedra Pintada (Monte Alegre – PA) diversas evidências da presença humana no passado do lugar: como seu nome indica, a caverna possui pinturas rupestres que estão relativamente bem conservadas; das camadas estratigráficas expostas durante as escavações no seu interior, surgiram fragmentos cerâmicos, sementes carbonizadas, restos de fauna, além de artefatos líticos, como fragmentos de pontas de flecha. Dos vestígios coletados e cientificamente analisados, Anna Roosevelt conseguiu estimar a presença dos primeiros humanos na gruta em torno de 11.200 anos A.P.*, uma das datações mais antigas a evidenciar a presença paleoindígena na Amazônia. * Antes do Presente. ↩

- O frei dominicano Gaspar de Carvajal acompanhou Francisco de Orellana, que, enviado por Gonzalo Pizarro, desceu o rio Amazonas entre 1541 e 1542. Considera-se esta viagem como a primeira navegação completa do grande rio realizada por europeus no século XVI. Partiram de Quito no Peru, atravessaram os Andes, quando então a expedição chegou à floresta. Pouco depois, Pizarro decidiu dividi-la, devido à situação extrema enfrentada naquele ambiente e território ainda desconhecido. Orellana e seu grupo desceria assim pelo Amazonas até a sua foz. No manuscrito quinhentista — Relación del descubrimiento del famoso río grande que, desde su nacimiento hasta el mar, descubrió el Capitán Orellana etc. — Carvajal descreveu a dura viagem; e, daquilo que viu e testemunhou, conta-nos sobre terras povoadas, grandes aldeias de senhorios poderosos. ↩

- Entre elas, a bandeira capitaneada por Antonio Raposo Tavares que, em 1648, partindo da Vila de São Paulo de Piratininga, subiu o Tietê, penetrando os sertões por mais de três anos. O grupo desceria o rio Madeira e, depois, alcançaria o Solimões-Amazonas, navegando-o até chegar com os poucos sobreviventes à foz do Xingu, já na altura do forte de Gurupá, como relatou o jesuíta Antonio Vieira. ↩

- Existem na Ilha diversas elevações – os chamados tesos – em grande parte saqueadas por fazendeiros locais, mesmo quando foram estudas por arqueólogos, desde fins do século XIX. A chamada arte marajoara, vista no artesanato produzido em Icoaraci, incorpora motivos das sociedades que construíram tais elevações, como os grafismos e motivos antropomórficos e zoomórficos encontrados em urnas funerárias, estatuetas e outros objetos cerâmicos retirados dos tesos do Marajó. ↩

- Com o desmatamento na região, amplas estruturas arqueológicas foram evidenciadas e reconhecidas em formas diversas a partir de sobrevoos. Pouco se sabe, todavia, sobre suas funções e das culturas que erigiram tais estruturas. ↩

- Ver Amazonian Dark Earths: Explorations in Space and Time. ↩

- Ainda no século XVIII, tratados posteriores precisaram estas fronteiras, acompanhados de expedições de demarcação, composta por vários especialistas. Deste primeiro tratado, lê-se no Artigo III: “(…) pertenecerá a la Corona de Portugal todo lo que tiene ocupado por el río Marañón, o de las Amazonas arriba, y el terreno de ambas riberas de este río, hasta los parajes que abajo se dirán; como también todo lo que tiene ocupado en el distrito de Matogroso, y desde este paraje hacia la parte del oriente y Brasil; sin embargo de cualquiera pretensión que pueda alegarse por parte de la Corona de España, con motivo de lo que se determinó en el referido tratado de Tordesillas. A cuyo efecto Su Majestad Católica, en su nombre y de sus herederos y sucesores, se desiste, y renuncia formalmente a cualquiera derecho y acción, que en virtud del dicho tratado o por otro cualquiera título, pueda tener a los referidos territorios”. Ver Tratado firmado en Madrid ↩

- Sobre este aldeamento, ver no relato redigido por Bettendorf, Chronica da Missão dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão , o Livro 4º, 3º Capítulo, páginas 168 a 174. ↩